深耕细作研学术,笃行致远促提升——雨花台中学多学科专家论文指导活动圆满收官

- 发布时间:2025-06-20 10:03

- 作者:雨花台中学教师发展处

- 审核人:马跃美

- 浏览量:7161

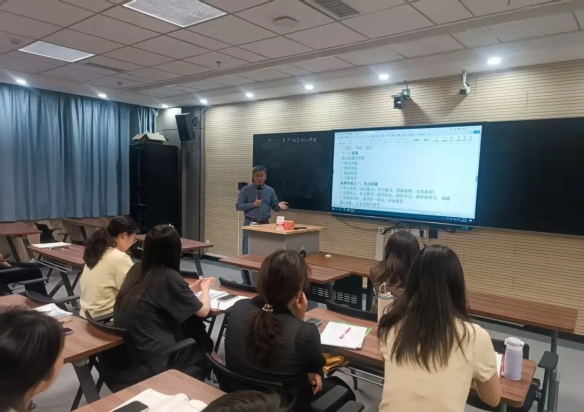

为全面提升教师科研素养与论文写作能力, 推动教育教学成果高质量转化,我校教师发展处从4月15日开始到6月13日,历时两个多月,携手各学科专家开展全覆盖式论文指导系列活动。活动以“ 精准把脉、专业引领、实践赋能” 为核心,通过专题讲座、案例剖析、一对一指导等形式,助力教师突破科研瓶颈,探索教学与教研深度融合的进阶之路。

语文组

道器相生彰文采 教学相长启新程

道器相生彰文采 教学相长启新程

南京市鼓楼区教师发展中心副主任曹茂昌老师以“教学论文的学术品格”为核心,解析典型案例 的选题策略与论证艺术。通过“选题价值-逻辑架构-文献规范”三维诊断,帮助教师规避"假大空"陷阱。语文教研组长周勇老师表示:“ 这场讲座犹如一场学术洗礼, 让我们学会用哲学思维解构教学,用文学笔触书写教研!”

数学组

问题意识贯全程 数据赋能见真章

南京市教科所教师发展研究室科研员刘权华以“变式训练与思维培养”为切入点,指导教师从课堂生成性问题中提炼研究课题。强调“切口小、挖掘深、数据实”的写作原则,推荐核心期刊规范与实证研究方法。李心怡老师深有体会:“专家教会我用‘问题树’分解研究目标,用数据图表增强说服力,论文终于有了‘学术骨架’!”

英语组

三观叩问筑根基 正向引导育人才

南京市教研室英语教研员邢文骏聚焦“ 语言观· 教学观· 世界观” 三位一体理念, 指导教师通过教学案例升华理论认知。针对经验总结型论文,强调“小故事大道理”的叙事逻辑,要求每篇论文必须回答“What-How-Why” 核心三问。邢老师强调:“ 英语教学论文应兼具语言之美与思辨之力, 让学术研究成为立德树人的支点。”

物理组

问题意识启新思 规范写作筑根基

南京市物理教研员杨震云老师以“真问题驱动真研究”为导向,系统讲授选题挖掘、文献综述、 结构设计等关键环节。针对常见问题提出“ 三查三改” 法—— 查逻辑漏洞、查数据支撑、查文献时效; 改标题冗余、改论述碎片、改结论空泛。陈龙老师感慨:“ 这场指导让我告别科研焦虑, 找到属于自己的学术生长点!”

化学组

前沿视野拓思路 期刊推荐明方向

![]() 南京教研室教研员刘江田老师以《高中化学教学研究与论文写作》为题,系统梳理课程改革热点与期刊投稿策略。现场逐篇指导教师论文, 从选题价值到实验设计层层把关, 提出“ 教学痛点即研究起点”的独到见解。教师纷纷表示:"专家的期刊推荐清单和研究范式模板,为我们打开科研新窗口!"

南京教研室教研员刘江田老师以《高中化学教学研究与论文写作》为题,系统梳理课程改革热点与期刊投稿策略。现场逐篇指导教师论文, 从选题价值到实验设计层层把关, 提出“ 教学痛点即研究起点”的独到见解。教师纷纷表示:"专家的期刊推荐清单和研究范式模板,为我们打开科研新窗口!"

历史组

实证研究固根本 史料阐释破瓶颈

南京市历史教研员胡斌通过分组研讨,直指“选题空泛、史料堆砌”两大痛点,示范文献引注与 概念界定规范。指导教师从课标解读、核心素养落地等维度挖掘选题,强调“论从史出、史论结合” 的学术底线。参训教师表示:“ 这次指导让我们学会用考古思维做教研, 论文终于站稳了学术脚跟!”

地理组

抽丝剥茧解困惑 选题论证双提升

南京市教研专家丁兆宝深耕地理课堂,以“选题创新与论证优化”为主线,指导教师从教学实践 中提炼研究视角。丁老师逐字逐句打磨论文框架,强调“ 数据支撑+案例鲜活” 的重要性,帮助教师突破结构松散、视角陈旧等难点。吕璐老师感慨:“ 这场指导如同学术导航仪, 让我学会用‘ 问题链’串联教学与研究,真正实现教科研双向奔赴!”

政治组

闭环研究强转化 热点聚焦破空泛

鼓楼区教师发展中心杨健主任以“ 选题- 结构- 素材” 为脉络, 指导教师构建“ 热点捕捉- 实践验证- 理论提升” 的闭环研究模式。现场对4篇论文进行" 手术刀式" 修改, 从框架重构到文献引用规范提出十余条建议。纪明月老师坦言:“这次指导让我学会用学术语言讲好‘中国故事’,论文不再只是经验堆砌,而是思想结晶。”

生物组

前沿探索搭平台 技术融合助创新

南京市生物教研员岑芳以“新课标下的生物学写作”为主题,指导教师关注基因编辑、AI辅助教 学等前沿议题。强调“ 教学日志+ 实验数据+ 文献综述” 的复合型素材积累, 鼓励尝试学具创新与跨学科融合研究。岑老师点评生物组的论文说:“ 生物论文要有生命温度, 既要扎根课堂, 更要仰望星空!”

信息技术组

案例教学促转化 工具创新提效能

鼓楼区教师发展中心全春燕以“ 技术赋能的教育叙事” 为题, 指导教师通过Scratch编程、AI建模等案例提炼研究成果。针对论文结构失衡问题,提出"问题导入-方法论-实践验证"的黄金三角模型。参训教师积极互动:"原来教学反思可以这样可视化!工具创新让论文更有科技范儿!"

体育组

实践真知炼真金 专业表达塑精品

南京市体育学科专家,特级教师杨静老师以“教学实践与学术表达双向赋能”为核心,为教师提 供靶向指导。专家聚焦“训练管理创新”“课堂观察实证”等实践痛点,指导教师从日常教学片段提炼选题, 如“ 分层教学法对体能薄弱生的实证研究”。姚晋鹏老师深有感触:“ 专家教我们从训练偏差率、损伤率等量化指标切入,用图表直观呈现成果,论文终于有了‘肌肉感’!”

此次跨学科论文指导活动累计开展专题讲座11场、一对一指导50余人次,覆盖全校近百名 教师。与以往综合性培训不同,本次活动特别邀请各学科专家深入对应学科组,针对学科特性与教师实际需求提供专业指导——从语文的人文思辨到信息技术的工具创新,从物理的实验建模到体 育的量化分析,指导更具学科针对性与专业深度。其中,50余人次的一对一指导通过“现场诊断-即时修改-精准反馈”模式,有效解决了教师论文写作中“选题空泛”“结构松散”“论证薄弱”等痛点,切 实提升了指导的时效性与实际成效。各学科教师在专家引领下突破科研瓶颈,实现了从经验总结到学术提炼的跨越式成长。未来,学校将持续深化“教科研一体化”建设,以学术深耕赋能品质教育, 让每一位教师都成为教育研究的行动者与思想者!

苏公网安备 32011402010587号

苏公网安备 32011402010587号